前回、前々回と要件定義の概要を、レストランを例に説明をしてきましたが、今回からいよいよWeb制作の現場の話に入っていきます。

▼ 前回の記事

「Webの事を知りたいのに何で延々とレストランの話をされなきゃいかんのだ」だと思われたかもしれませんが、システムやWebサイトは「形のないもの」を作り上げていくことになるため、完成系のイメージの共有が難しく、要件定義フローの概要をしっかりと頭に入れておくことが重要です。

Web制作の現場の要件定義

IT・Web業界では、実際にアプリケーションやWebサイトを作る前に、プロデューサーやディレクターが中心となり、開発に必要な機能や新たに実装すべき性能を明確にしていく作業を行います。

その際に、最低限意識しなくてはいけないことは、5W2Hです。

【What】

・何を作るのか、どのような機能を実装すべきなのか

【Why】

・なぜそれを作るのか、目的(ゴール)は何なのか

【Who】

・誰が作るのか

【When】

・いつまでにどこまで作るのか

【Where】

・どこで(開発環境)作るのか

【How】

・どうやって作るのか

【How Much】

・いくらで作るのか

最低限ここを整理しないと、発注者側も受注者も作業者も意識にずれが生じてしまう恐れがあります。

例えば「子供向けの教育アプリを作りたい」という要望があった場合に目的が

「親御さんが教育をするノウハウを伝えるアプリ」なのか、「子供がアプリ内でゲームを通じて学習をするアプリ」なのかでは、目的やターゲットが全く違うので、意図したものと全く違うアウトプットになってしまいます。

ステークホルダーとの合意形成

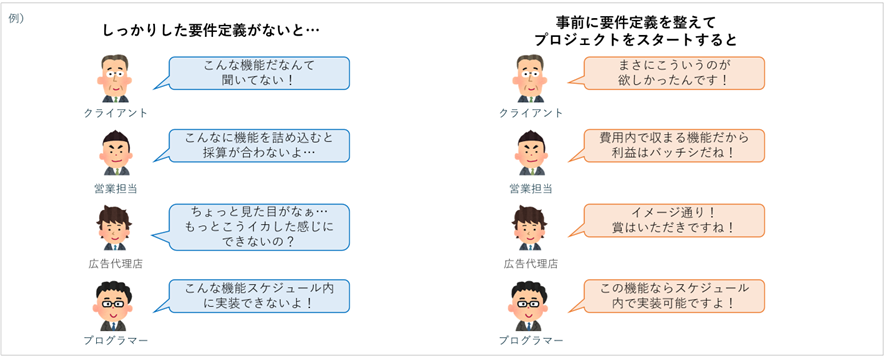

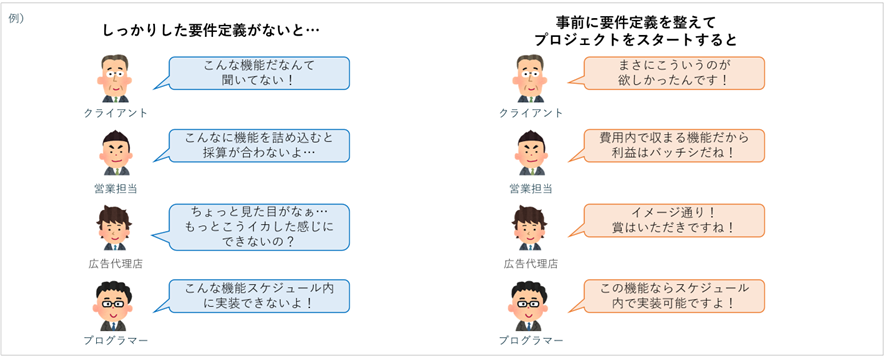

また、Webサイトやアプリケーションは様々関係者が関与してできています。

そのすべての方が納得する形でないと、要件定義は失敗してしまいます。

例えばクライアントに満足してもらうために、機能をもりもりに詰め込んだアプリケーションを提案しても、予算内に収まらなかったら、営業担当としては不利益を生んでしまうことになり、

エンジニアとしては、完全に工数オーバーとなってしまいます。

逆に、受注側の利益のみを考えて、予算と分不相応な機能のみを詰め込んだアプリを提案したところで

完成した際にクライアントは不満を持ってしまいます。

先述した通り「誰もが納得するレシピ」を作り上げるところがディレクターの腕の見せ所です。

要件定義のスケジュール

システム開発では要件定義・設計などの上流工程に全体の5割 を使用します。

「要件とかは作りながら変わってくるでしょ、別にそんなに時間をとらなくてもいいよ」と考えるクライアントや広告代理店がいた場合、それは大きな間違いです!

要件定義はプロジェクトの成功を左右する非常に重要なフェーズです。

ここまで読んでいただいた方なら

「つまり要件定義って、クライアントから要件をヒアリングして、エンジニアやデザイナーにドキュメンテーション化をして共有。関係各所と合意をとればいいんだよね。」

「ブレのないものを作るために、しっかりと時間をかければいいんでしょ」

「ここがわかっていれば、じゃあもう大丈夫じゃん!」

と思われるかと思います。

イメージとしてはその通りです。しかしそれがわかっていても、うまくいかないのが現場なのです…

要件定義について説明をしている色々な記事がありますが、だいたいここまでの説明で終わってしまいます。そんなに記事があるのに、Web制作がうまく信仰できるケースは稀有です。きれいごとではうまくいかないのが現状。

ではなぜうまくいかないのかを、実際のシステム開発現場でもあった話を交えて、

次回の記事から見ていきましょう!

まとめ

・Web制作の要件定義では「5W2H」をしっかりと漏れなく意識すること

・様々な関係者に対して全員が満足をする要件定義をする必要がある

・ここまで理解をしていてもうまくいかないケースが多々あるのがWeb業界

▼ 次回の記事

コメント